Wissen ist in der beruflichen Bildung kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für Handlungskompetenzen. Auf sie zielt die Prüfung letztlich ab und sie sind es, was die Unternehmen von Geprüften Fachwirtinnen/Fachwirten, Industriemeisterinnen/Industriemeistern, Bilanzbuchhalterinnen/Bilanzbuchhaltern sowie (Technischen) Betriebswirtinnen/Betriebswirten erwarten. Doch wie können Dozentinnen und Dozenten Handlungskompetenzen vermitteln? Vor allem durch Training, indem sie ihre Teilnehmenden im Lehrgang üben lassen, ihr neues Wissen in typischen beruflichen Aufgaben anzuwenden, und die erzielten Ergebnisse dann mit ihnen reflektieren: Was lief bei der Bearbeitung der Aufgabe gut, was nicht? Ist das Ergebnis praxistauglich? Welche Erfahrungen wurden beim Anwenden gesammelt? …

Einfach machen lassen

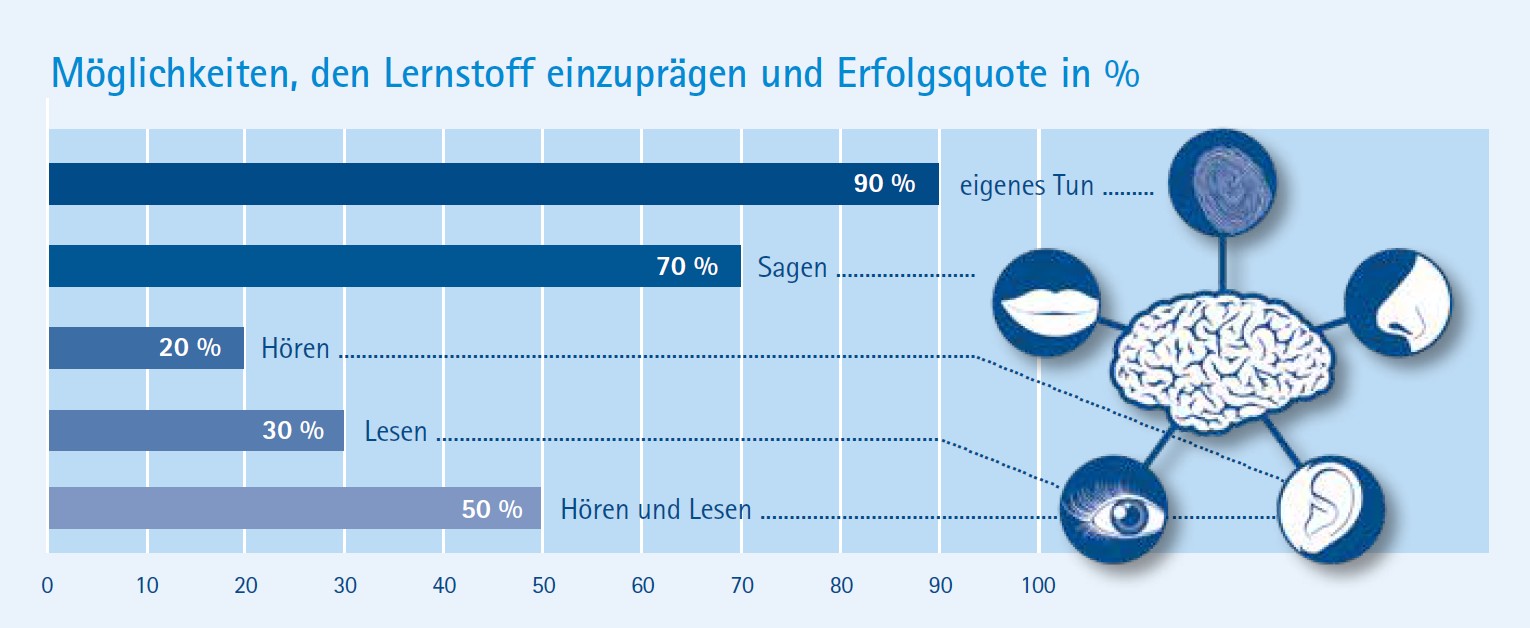

Tatsächlich zählt diese Art des gemeinsamen Lernens zu den wirkungsvollsten Methoden, das zeigt folgender Vergleich:

Quelle: IHK Dozentenleitfaden in Anlehnung an studyflix

© DIHK-Bildungs-gGmbH

Nun funktioniert das eine, Aufbau von Handlungskompetenzen, nicht ohne das andere, Vermittlung der dafür erforderlichen Wissensgrundlage. Doch die Zeit im Lehrgang ist knapp und damit stehen Dozierende vor der Frage, wie sie beide Aspekte im Lehrgang optimal verknüpfen.

Engagement braucht positive Erfahrungen

Um es geradeheraus zu sagen: Den Lehrgang als ein „betreutes“ gemeinsames Lesen durchzuführen, ob es sich dabei um den IHK-Textband oder um ein eigenes Skript handelt, trifft die Erwartungen der Teilnehmenden eher nicht. Okay, auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden auch einmal mit allem Wichtigen konfrontiert wurden, und es können hierbei auch Verständnisprobleme besprochen und gelöst werden. Eine positive Erfahrung „berufliche Weiterbildung“ entsteht so jedoch nur schwer. Dementsprechend werden auf diesem Weg die Begeisterung und das Engagement der Teilnehmenden zusehends abnehmen, was wiederum für Dozierende frustrierend ist.

Ganz anders sieht es aus, wenn die Teilnehmenden beispielsweise als Partner- oder Gruppenarbeit auf eine Aufgabe „losgelassen“ werden, bei der klare Bezüge zur beruflichen Praxis bestehen und zum Beispiel

- es etwas zu knobeln gibt: Auf welchem Wege kommt ihr zu einer Lösung?

- Kreativität bzw. kreatives Denken gefragt ist: Wenn es besondere Einschränkungen bzw. Vorgaben gibt, wie würdet ihr trotzdem zu einer Lösung kommen und wie würde sie aussehen?

- ein „Wettstreit“ mit den anderen Gruppen besteht: Mal sehen, wer von euch am Ende die meisten Punkte erzielt.

- die Rolle als Führungskraft im Unternehmen einzunehmen ist: Wie würdet ihr die Geschäftsführung überzeugen? Mit welchen Widerständen rechnet ihr und wie begegnet ihr diesen? Wie löst ihr die technischen/finanziellen Herausforderungen?

Wenn die Teilnehmenden sich einmal bei solchen handlungsbezogenen Aufgaben aktiv einbringen konnten, idealerweise gleich bei einem der ersten Lehrgangstermine, ist es für Dozentinnen und Dozenten relativ einfach, zwei für den weiteren Verlauf des Lehrgangs wichtige Erkenntnisprozesse zu initiieren, das heißt offen anzusprechen:

- „Damit wir alle die Zeit im Lehrgang mit möglichst viel eigenem Tun nutzen und auf diese Weise gemeinsam einen maximalen Lerneffekt erzielen können, müsst ihr fachlich vorbereitet sein.

© andresr/E+/Getty Images

Das bedeutet: Es ist von euch eigenverantwortliches Lernen als Vorbereitung für den jeweils nächsten Lehrgangstermin nicht nur wünschenswert, sondern erforderlich, sonst funktioniert es nicht. Ihr müsst euch somit viel von dem grundlegenden Wissen selbst aneignen, damit wir im Lehrgang die „spannenden“ Dinge gemeinsam machen – und eben nicht nur besprechen – können. Damit lasse ich euch nicht allein (siehe Nachtrag unten), aber ich setze auf eure Eigenverantwortung als Erwachsene.“ - „Mit eurem Lehrgang und dem Abschluss qualifiziert ihr euch für eine Position als Führungskraft.

Die Prüfungsverordnung und der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) bringen das bei der Beschreibung des Niveaus 6 (Bachelor Professional bzw. Industriemeister, Fachwirte) bzw. des Niveaus 7 (Master Professional bzw. Betriebswirte) auch klar zum Ausdruck. Von Führungskräften wird allerdings auch erwartet, dass sie sich neues, für ihre Aufgaben erforderliches Wissen zu einem großen Teil eigenverantwortlich aneignen.

Das bedeutet: Ihr werdet durch die Teilnahme am Lehrgang umso besser in diese Rolle hineinwachsen, je mehr ihr eure Selbstlernkompetenzen trainiert.“

Zusammengefasst: Spaß an der gemeinsamen Zeit im Lehrgang und eine echte Vorbereitung auf eine spätere Führungsposition haben einen gemeinsamen Nenner: eigenverantwortliches Lernen mindestens mit Blick auf die Aneignung von Wissensgrundlagen.

TIPP

Umso früher und deutlicher es Ihnen als Dozentin oder Dozent gelingt, dass Ihre Teilnehmenden diesen Zusammenhang verstehen – und das geschieht eben am besten dadurch, dass sie es mit ansprechenden Gruppenarbeiten selbst erleben –, desto mehr Spielraum gewinnen Sie für Ihre Lehrgangsgestaltung und das Aufbauen bzw. Trainieren der anvisierten Handlungskompetenzen.

© gpointstudio/iStock/Getty Images Plus

Anstatt die vielen Wissenselemente der Lehrgangsinhalte akribisch „abzuklappern“, können und sollten Sie Ihre Teilnehmenden gleichmäßig über die gesamte Lehrgangsdauer verteilt und passend zum Ziel „Aufbau von Handlungskompetenzen“ möglichst oft einfach mal selbst machen lassen. Nutzen Sie hierfür vorhandene Übungsaufgaben z. B. der DIHK-Bildungs-gGmbH. Weitere Informationen zu den Übungsaufgaben finden Sie hier oder entwickeln Sie eigene, möglichst einfach gehaltene Szenarien, die sich aufs jeweils Wesentliche fokussieren in der Art:

Die Situation in der Abteilung XY eines Unternehmens ist gekennzeichnet durch A, B, C. Eure Aufgabe lautet, für das Ziel XYZ eine Strategie zu entwickeln/zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden soll/Vorschläge zur Optimierung der Prozesse zu erstellen …

Es müssen nicht immer umfassende, aufwändige Projektarbeiten sein, um Handlungskompetenzen zu trainieren. Ebenso wertvoll sind vielfältige, klar nachvollziehbare direkte Verknüpfungen zwischen den aktuellen Lehrgangsthemen und einer gestellten Arbeitsaufgabe. Und auch wenn die Teilnehmenden nicht zur perfekten Lösung kommen, werden Sie und Ihre Teilnehmenden erstaunt sein, was durch diese eigene Arbeit alles an unentdeckten Potenzialen zum Vorschein kommt, probieren Sie es gemeinsam aus!

Nachtrag:

Selbstverständlich gibt es zwischen den Teilnehmenden große Unterschiede, was ihre Einsicht in die Notwendigkeit des eigenverantwortlichen Lernens angeht. Jüngere Teilnehmende kennen beispielsweise oft nur die typischen Formen des schulischen Lernens und reagieren daher meist kritischer als berufserfahrene Teilnehmende.

Für viele dieser Teilnehmenden ist es daher hilfreich, beispielhaft aufzuzeigen, wo „ernsthaftes“ eigenverantwortliches Lernen beginnt: „Schreibt euch zum Beispiel Schritt für Schritt eure eigene Zusammenfassung und eure eigene Stichwortliste mit Erklärungen, schaut euch die Erläuterung von Fachbegriffen auch einmal beispielsweise auf Wikipedia an. Und vor allem schreibt euch die Fragen auf, die bei eurem Lernen entstanden sind, damit wir diese dann im Lehrgang besprechen können. Damit haben wir schon so viel Zeit gewonnen, dass wir uns im Anschluss um die praktische Anwendung kümmern können – dazu habe ich wieder eine spannende Aufgabe für euch vorbereitet.“